電子技術科(都留キャンパス) No.493

📅令和7年9月1日(金)

今回は、電子技術科(都留キャンパス)2年生の授業『制御工学』の様子を紹介します。

この授業では、機械の動作を決められた順序で制御する「PLC(プログラマブル・ロジック・コントローラ)」のプログラム設計方法を学んでいます。

たとえば、自動販売機の動き――「お金を入れる → 商品を選ぶ → 商品が出る → お釣りが出る」――も、PLCによる順序制御で動いているんです。

今回は、演習問題としてラダープログラムの設計に挑戦!

前回は基本問題(1問目・2問目)に取り組みましたが、今回は少しレベルアップした3問目にチャレンジです!

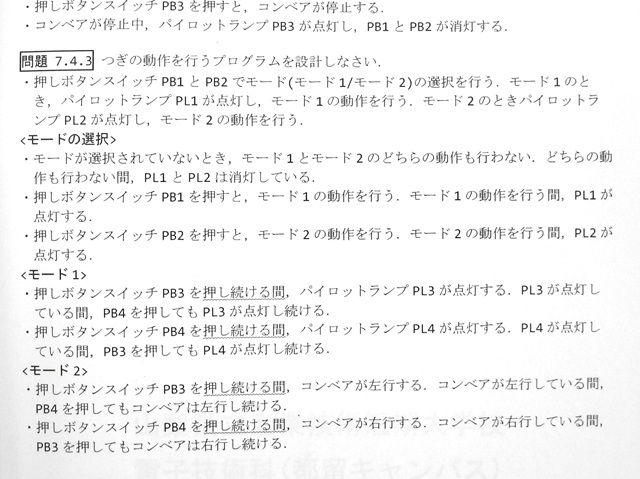

① モード選択と動作の切り替え

今回の課題は、「モード選択」と「動作の切り替え」。

押しボタンスイッチPB1・PB2で「モード1」「モード2」を選び、PB3・PB4の操作によって、

・モード1ではパイロットランプの点灯・消灯

・モード2ではコンベアの左行/右行を制御します。

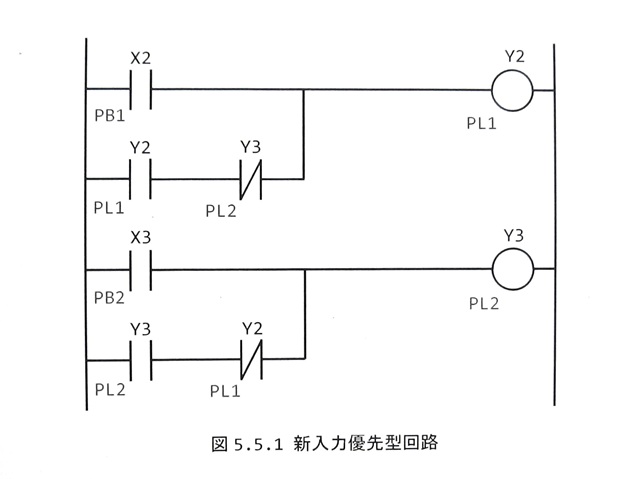

② 『新入力優先回路』って?

モード選択には「新入力優先回路」の考え方が使えそうです。

これは、テレビのチャンネル切り替えなどにも使われる仕組みで、複数の入力のうち“新しく押された方”を優先する動きをする回路です。

…と言っても、実際にはPLCの中でこの“回路”をラダープログラムという“プログラムの形”で作っていきます。

見た目は回路図っぽいけど、ちゃんとしたプログラムなんです。

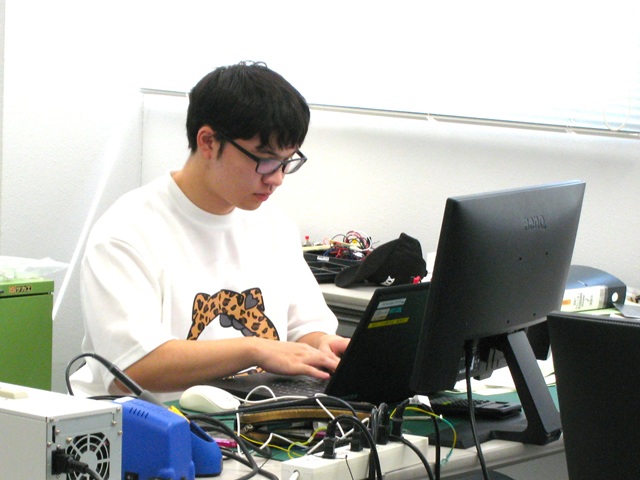

③ ラダープログラムの設計スタート!

さっそく、ラダープログラムの設計に取り掛かります。

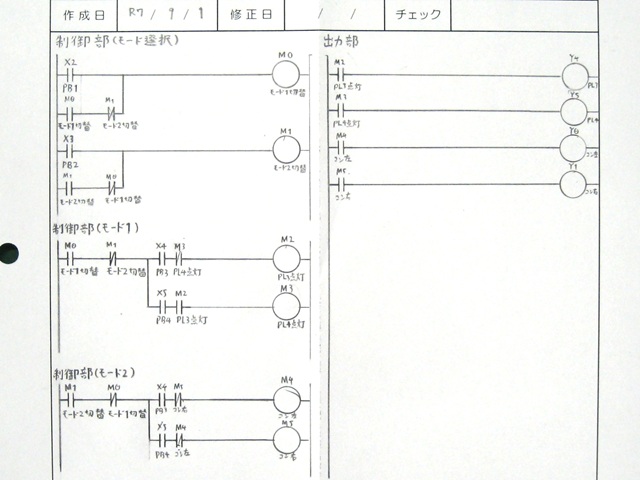

④ 手書き図面で構想を練る

完成した図面を見せてもらいました。

まだ「状態遷移図」は未習なので、今回は手書きでラダープログラムを作成。

「プログラム」と言っても、見た目はまるで回路図みたい。

紙の上で、頭の中の動きを整理していく感じです。

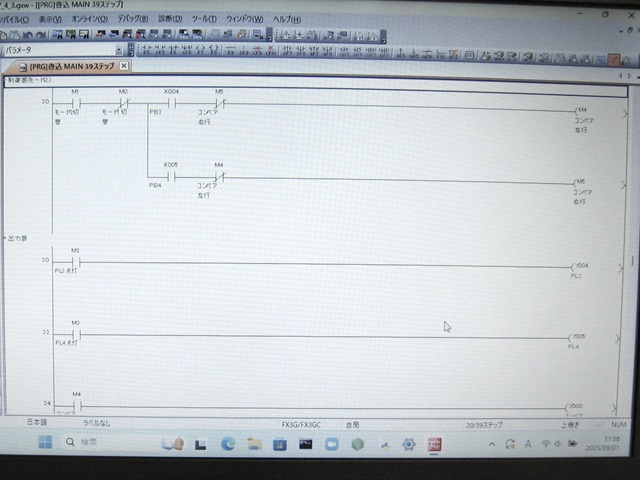

⑤ アプリに入力してみよう

図面が完成したら、専用アプリにラダー回路を入力していきます。

ここからは、いよいよ“プログラムっぽさ”が出てきます。

⑥ 入力完了!

こちらが入力したラダープログラム。

線と記号で構成されていて、見慣れるとけっこう面白いんです。

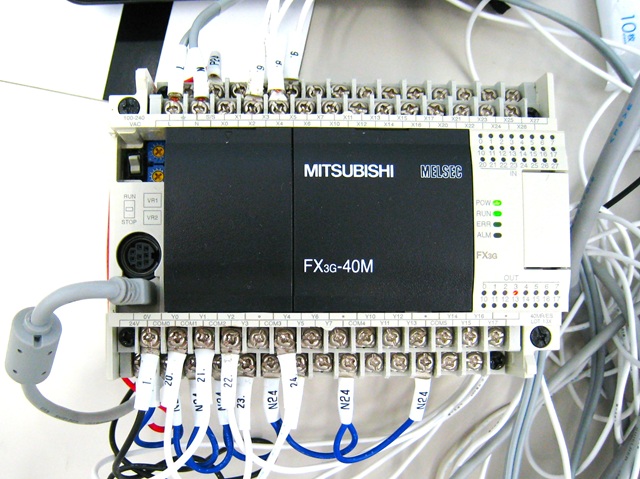

⑦ コンパイルしてPLCへ

ラダープログラムが完成したら、コンパイルして機械語に変換。

その後、PLC本体に書き込みます。

この瞬間、紙の上のアイデアが“実際に動くもの”になるんです。

⑧ モード1の動作確認!

モード1を選択してPB3を押すと、パイロットランプ3が点灯。

PB4を押すと、パイロットランプ4が点灯しました。

ちゃんと動いてる…!

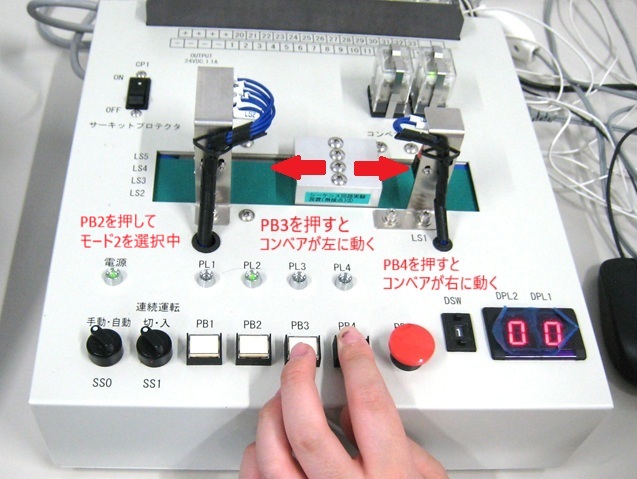

⑨ モード2の動作確認!

次にモード2を選択してPB3を押すと、写真では少し分かりづらいですが、コンベアが左側に動き、

PB4を押すと右側に動きました。

動きが切り替わる瞬間、ちょっと感動します。

今回もばっちり動作しましたね!

電子技術科(都留キャンパス)では、超小型PC「マイコン」のプログラミングだけでなく、

「PLC」のラダープログラミングについても実践的に学びます。

普通高校でPLCに触れたことがない人も、きっと面白くてハマるはず。

工業高校でPLCに興味を持った人は、さらに進んで「状態遷移図」を使った本格的な設計方法も学べますよ。

📣 次回の授業紹介もお楽しみに