電子技術科(都留キャンパス) No.496

📅令和7年9月8日(月)

高校生のみなさん、こんにちは!

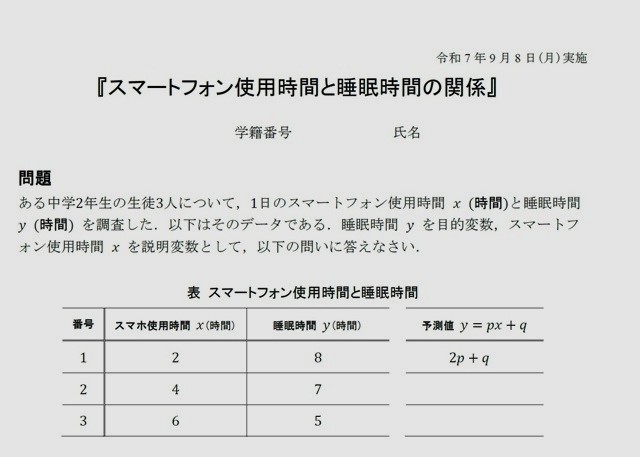

今日は、2年生が演習問題『スマホの使用時間と睡眠時間の関係』に取り組みました。

この課題は、単回帰分析を用いたデータ解析の演習であり、ニューラルネットワークの考え方にもつながる、非常に重要な基礎的内容です。

➀ 単回帰分析の課題とは?

中学生3名の「スマホの使用時間」と「睡眠時間」のデータをもとに、スマホの使用時間から睡眠時間を予測するモデルを構築します。

② 計算モデルの決定

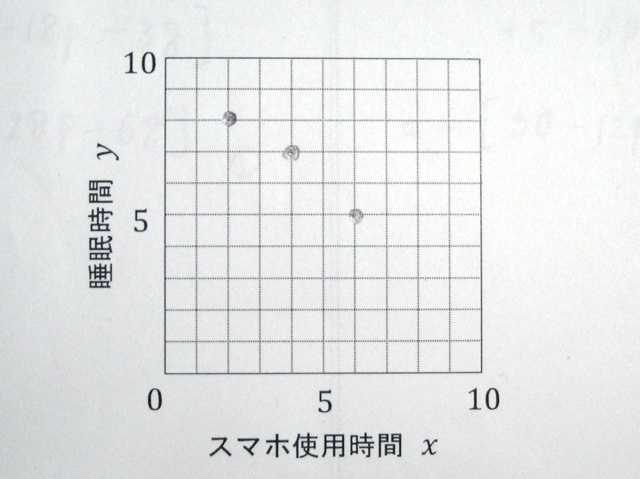

まずは、3名分のデータを散布図にプロットし、傾向を確認します。

散布図から、睡眠時間はスマホの使用時間に対して「直線的」に変化しているようです。

したがって、モデルは「一次関数(直線)」で表せそうですね。

③ モデルのパラメータ設定

直線モデル y=px+q のパラメータは「傾き p」と「切片 q」です。

このモデルを使って、スマホの使用時間から睡眠時間を予測します。

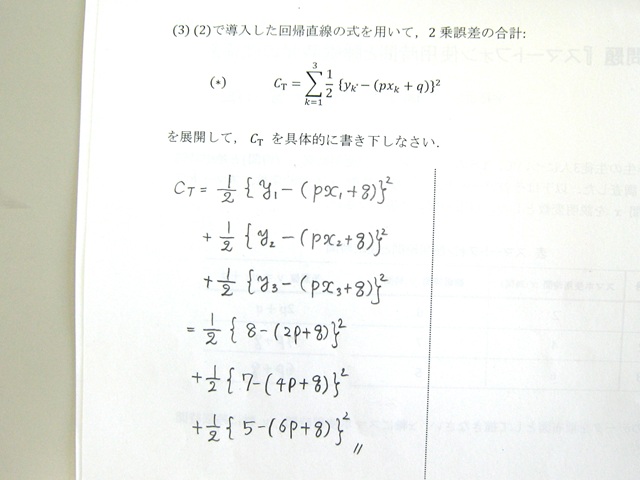

④ 2乗誤差の総和を計算

モデルによる予測値と実際のデータとの差を2乗し、その総和を求めます。

これが「2乗誤差の総和(損失関数)」です。

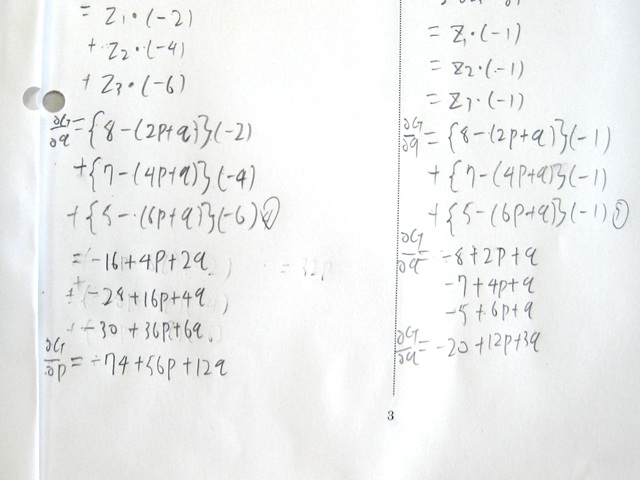

⑤ 偏微分の計算

後の最適化に備えて、2乗誤差の総和をパラメータ p, q で偏微分します。

⑥ 最適化条件からパラメータを求める(解析的アプローチ)

偏微分の結果がゼロとなる条件から、p と q を求める連立方程式を導出します。

この連立方程式を行列を使って手計算で解き、最適な p, q の値を求めました。

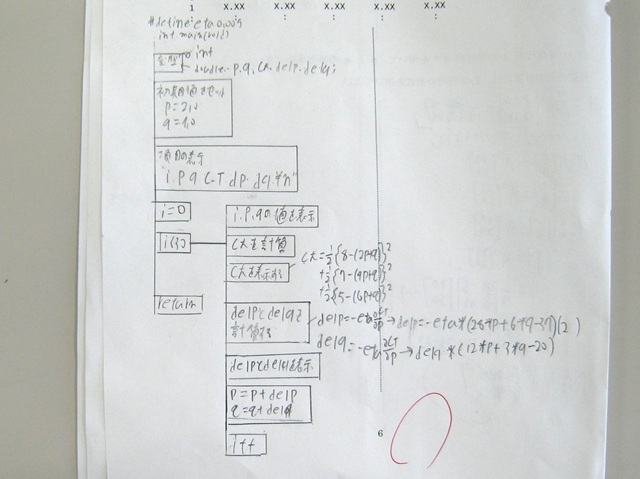

⑦ 勾配降下法による最適化(数値的アプローチ)

次に、勾配降下法を用いて、パラメータ p と q の値を少しずつ変化させながら、

2乗誤差の総和が最小となる値を探索するアルゴリズムを PAD で設計しました。

この方法は「数値的アプローチ」と呼ばれ、パソコンを使って繰り返し計算を行うことで、最適なパラメータに近づいていきます。

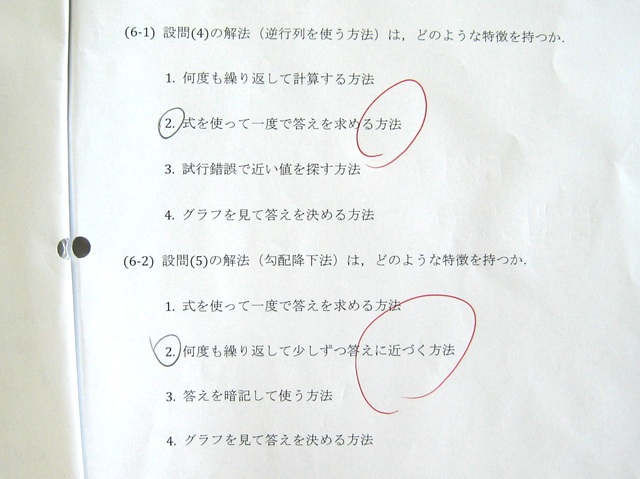

⑧ 2つの手法の比較(解析的 vs 数値的)

連立方程式を解く方法は「解析的アプローチ」であり、数学的な式を使って手計算で一度に p と q の値を求める方法です。

一方、勾配降下法は「数値的アプローチ」であり、パソコンを使って繰り返し計算を行い、少しずつ最適解に近づいていく方法です。

今回は、両方の手法を体験することで、それぞれの特徴や使いどころの違いを学びました。

🧑🏫 先生からのひとこと

今回の授業では、数学の理論(解析的手法)と、パソコンを使った数値計算(数値的手法)の両方を体験しました。

これからの時代、数学を「使える力」として身につけることがますます重要になります。

📢それでは、次回の授業紹介もお楽しみに